Table des matières

La fibre optique

La lumière

Éclairons notre lanterne

La théorie de la lumière est une théorie particulièrement obscure. Nous allons passer beaucoup de temps à utiliser de faux modèles pour expliquer des phénomènes « vrais », dans la mesure où l'on peut les vérifier par la pratique.

Onde ou Photon ?

Pour expliquer certaines observations, il faut que la lumière soit une onde. Pour en expliquer d'autres, il faut qu'elle soit un flux de particules. Qu'à cela ne tienne, nous nous en sortirons quand même, la mauvaise foi n'ayant jamais étouffé un scientifique. Louis de Broglie (Fr., 1892-1987) a avancé en 1924 que les corpuscules de matière étaient accompagnés d'une onde, ce qui, en quelque sorte, résout le problème de façon assez élégante.

Mais comment la lumière ?

Nous allons utiliser un modèle d'atome (faux), celui de Bohr. En fait, il n'est pas tout à fait faux, mais il n'est pas juste non plus; ça ne fait rien, il permet d'expliquer l'émission de la lumière d'une manière tout à fait acceptable.

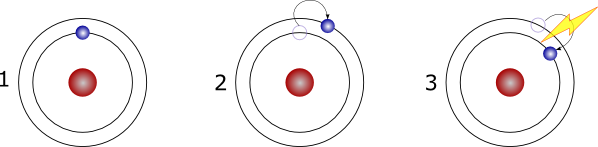

- Bohr explique que, dans un atome, les électrons tournent autour du noyau selon des orbites bien définies. Ce n'est pas tout à fait juste, mais presque. C'est en tout cas suffisant comme précision pour notre propos.

- Lorsque l'on excite les électrons, par exemple en les chauffant, ces électrons récupèrent de l'énergie. Ce surcroit d'énergie les fait passer sur une orbite supérieure.

- Comme la situation est instable, ils finissent par revenir sur leur orbite « normale » en restituant l'énergie qu'ils avaient empruntée. Cette restitution d'énergie se fait sous forme d'émission de lumière.

On dit que l'électron franchit des niveaux d'énergie. C'est grâce à cette particularité de la physique atomique que Thomas Edison est devenu célèbre. Dans une ampoule électrique, les atomes du filament, chauffés par effet Joule au passage du courant électrique, montent des niveaux d'énergie supérieurs et émettent de la lumière chaque fois qu'ils redescendent sur un niveau inférieur.

On dit que l'électron franchit des niveaux d'énergie. C'est grâce à cette particularité de la physique atomique que Thomas Edison est devenu célèbre. Dans une ampoule électrique, les atomes du filament, chauffés par effet Joule au passage du courant électrique, montent des niveaux d'énergie supérieurs et émettent de la lumière chaque fois qu'ils redescendent sur un niveau inférieur.

Le problème, en ces temps d'écologie, d'énergie non nucléaire mais renouvelable, de réchauffement atmosphérique, c'est que la quantité d'énergie fournie pour chauffer le filament est énormément plus importante que l'énergie lumineuse récupérée. Le rendement est de l'ordre de 2% en moyenne pour une ampoule incandescente à filament de tungstène. D'où l'idée « lumineuse » d'en interdire la vente à partir de 2010. La bougie alors ? 0,04% de rendement… Le tube fluorescent ? Autour de 15% de rendement. C'est nettement mieux, mais c'est aussi nettement plus polluant chimiquement et électromagnétiquement parlant. Le meilleur rendement est actuellement obtenu avec de la vapeur de sodium en basse pression : 27%. Certes, c'est un peu orangé comme lumière. Le mieux serait de se passer de lumière ; ça se faisait très bien à l'époque des cavernes. Mais ne sortons pas du sujet…

Blanche ou colorée ?

Lorsqu'un électron redescend sur une couche inférieure, il émet une lumière monochromatique. La couleur dépend du niveau d'énergie descendu. La lumière apparaît blanche parce qu'il y a beaucoup de niveaux d'énergie différents mis en œuvre et qu'il y a donc beaucoup de radiations de couleurs différentes qui sont émises. Leur somme donne une lumière blanche. Nous sommes ici en synthèse additive et la somme de toutes les couleurs donne du blanc.

Dans le cas de corps simples comme le néon, il n'y a que deux niveaux d'énergie et donc une seule couleur, dans l'orange.

Avec l'argon aussi, il n'y a que deux niveaux. Manque de chance, ici, la lumière n'est pas visible, elle est située dans l'ultra violet. C'est pour cette raison que dans les tubes fluorescents, il y a de la poussière (très polluante) déposée sur la face interne du tube. Vous ne comprenez pas ? C'est pas grave, nous ne sommes pas ici pour expliquer le fonctionnement du tube fluo. (Allez, je vais vous le dire quand même ; l'énergie lumineuse non visible émise par l'argon excite à son tour les atomes de cette poussière qui, eux, vont émettre de la lumière visible. Suivant la nature de cette poussière, la lumière sera plutôt « froide », tirant sur le bleu; ou « chaude » tirant sur le jaune-rouge. La « température » d'une lumière se mesure en Kelvins, par analogie au rayonnement lumineux d'un corps noir chauffé à une certaine température).

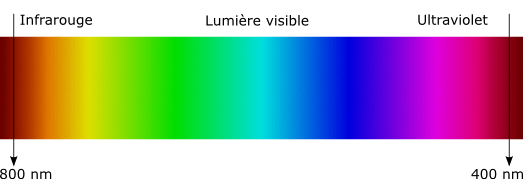

Observez le spectre

La lumière visible s'étend de l'infrarouge à l'ultraviolet, bornes non comprises. Bien entendu, ici, nous considérons que la lumière est une onde.

(1 nanomètre = 10-9 mètre = 1/1 000 000 de millimètre)

Si vous vous sentez plus à l'aise avec les fréquences, la lumière visible s'étend de 4 x 1014 à 8 x 1014 Hz (400 000 GHz à 800 000 GHz).

Et quelle vitesse...

On a coutume de dire 300 000 Km/s C'est bien entendu faux, ça dépend du milieu dans lequel la lumière se propage. Ceci dit, les variations de vitesse restent minimes; elles peuvent tout de même apporter certaines perturbations suivant les conditions d'utilisation. Ce détail a son importance dans le cas de la fibre optique.

Dans quelle direction...

On a aussi coutume de dire qu'elle se propage en ligne droite. Vous l'avez deviné, ceci est également faux la plupart du temps. Ce n'est vrai qu'à la condition que le milieu dans lequel elle se propage soit homogène et isotrope, ce qui est rarement le cas. La preuve que c'est faux: les mirages existent.

Maintenant que toutes ces fausses bases sont données, passons à l'étape suivante.

Le changement de milieu

Que fait la lumière lorsqu'elle rencontre un obstacle ?

- Elle le traverse.

- Elle est réfléchie par cet obstacle.

- Elle est absorbée par cet obstacle.

- Elle subit une combinaison de ces trois possibilités.

Imaginons que le bleu soit de l'air et le jaune du verre. Un rayon de lumière qui vient de l'air vers le verre selon un angle d'incidence donné va :

Imaginons que le bleu soit de l'air et le jaune du verre. Un rayon de lumière qui vient de l'air vers le verre selon un angle d'incidence donné va :

- Se réfléchir et retourner dans l'air, c'est le rayon réfléchi (sinon, les vitres de vos voisins ne vous éblouiraient jamais en réfléchissant le soleil) ;

- pénétrer dans le verre (sinon vous ne verriez rien à travers vos vitres, ni à travers celles de vos voisins) en subissant une déviation de trajectoire, (cette déviation ayant lieu deux fois, une vitre a généralement 2 faces, elle n'est pas remarquable dans la plupart des cas, mais si l'on plonge un bâton dans de l'eau, ne semble-t-il pas se plier brutalement au passage dans l'eau ?) ;

- perdre un peu d'énergie dans l'aventure (sinon, les vitres ne chaufferaient pas au soleil).

Le bilan énergétique doit être nul, à savoir que l'énergie réfléchie plus l'énergie réfractée (transmise) plus l'énergie absorbée égalent l'énergie incidente. (Loi de la conservation de l'énergie, sans laquelle le monde serait bien plus chaotique que ce qu'il n'est déjà).

Le rapport entre l'énergie réfléchie et l'énergie transmise varie en fonction de l'angle d'incidence. Il existe un angle critique… Alors, ça dépend de la façon dont on le mesure. S'il est mesuré comme indiqué sur le schéma, lorsque cet angle devient inférieur à l'angle critique, il n'y a plus de rayon réfracté et, aux pertes par absorption près, la totalité du rayon incident est réfléchie. Ceci va être très important pour la suite.

L'angle de déviation entre le rayon incident et le rayon réfracté dépend de plusieurs choses.

- De la nature du dioptre (séparation entre les milieux); autrement dit, dépend des deux milieux considérés.

- Le plus souvent, dépend également de la longueur d'onde de la lumière incidente. Sinon, les arcs-en-ciel n'existeraient pas. Si les milieux ne sont pas dispersifs, alors il n'y a pas d'arc-en-ciel. Mais la plupart des milieux le sont (ceci aussi va d'ailleurs nous poser des problèmes).

C'est cohérent ou ça ne l'est pas ?

Le plus souvent, ça ne l'est pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? La lumière « normale », celle que l'on utilise habituellement (avec nos ampoules à incandescence, bientôt interdites), n'est pas cohérente. Les petits trains d'ondes lumineuses émis par les électrons qui descendent les niveaux d'énergie, le sont n'importe quand, de façon aléatoire. Il n'y a aucune cohérence dans la forme des ondes lumineuses, constituées d'une somme de petits trains d'ondes de même fréquence, mais émis avec une phase aléatoire. On ne peut donc pas observer une belle sinusoïde, comme on sait les faire en électricité par exemple. Ici, la théorie du photon arrange bien, c'est plus facile de parler d'un flux de particules que d'une onde sinusoïdale constituée de petits morceaux qui ne sont pas en phase.

De ce côté là, le laser est bien intéressant parce qu'il fournit une lumière cohérente, ce qui lui donne des propriétés particulières que l'on ne va pas énumérer ici, mais dont on va relever quelques particularités:

- La lumière laser peut être considérée comme une onde à part entière, c'est une émission continue.

- La lumière laser peut être concentrée sur un faisceau très fin et se propager non pas selon un cône, mais selon un cylindre.

- La lumière laser est parfaitement monochromatique.

- La lumière laser peut transporter beaucoup d'énergie.

Ceci nous suffira largement pour la suite.

Anatomie

Nous avons vu que la lumière avait une certaine tendance à se propager en ligne droite. Pour transporter de l'information d'un point quelconque vers un autre point quelconque, ce n'est pas très pratique; un tuyau, c'est mieux, ça peut prendre des virages.

Dans un premier temps, faisons simple. Une lumière incohérente et pas forcément monochromatique, dans une fibre construite sans trop de précautions.

Le principe de base, c'est le coup du dioptre. la fibre de verre va être gainée d'un autre matériau tel que le dioptre ainsi formé soit avantageux pour nos besoins, à savoir:

- Un angle critique le plus grand possible (tel que nous l'avons défini plus haut), ceci afin de supprimer autant que possible tout rayon diffracté.

- Des absorptions d'énergie les plus minimes possibles lors de la réflexion sur le dioptre.

Dans les virages, c'est l'angle d'incidence qui va être malmené. Il faut s'arranger pour ne pas passer l'angle critique. Naturellement, tel que c'est dessiné ici, il y aura forcément des rayons qui arriveront dans le virage avec un angle trop grand et il y aura donc un rayon diffracté, perdu pour tout le monde.

Personne n'a jamais dit que les fibres optiques transmettaient la lumière sans pertes ! Et ce n'est d'ailleurs pas la seule source de pertes.

Il serait possible de faire des calculs pour définir, en fonction du rayon de courbure, du diamètre de la fibre et de l'indice de réfraction, les pertes d'énergie lumineuse… Nous n'allons pas le faire, mais en regardant le schéma ci dessus, on comprend bien que plus de diamètre du cœur de la fibre sera petit, plus on minimisera les risques d'un angle d'incidence trop grand. D'un autre côté, ce sera plus délicat de faire passer dans cette fibre une quantité de lumière donnée. C'est le même problème que dans un tuyau de plombier, à débit constant (m3/s), plus le diamètre sera petit, plus il faudra augmenter la pression.

Les problèmes qui arrivent...

Le premier arrivé attend l'autre

Ce n'est pas la peine de faire des calculs compliqués pour voir sur l'illustration que les divers rayons qui vont pénétrer dans la fibre vont suivre des chemins différents, plus ou moins longs suivant le nombre de réflexions subies. Comme ils vont tous à la même vitesse (du moins pour une longueur d'onde donnée), ils ne vont pas tous arriver à l'autre bout en même temps.

De plus, nous pouvons assister à des phénomènes d'interférences.

Un Kilomètre à pied...

La nature du verre 1) et celle du dioptre font qu'il y a des pertes dans la fibre. Pertes dues à la turbidité du verre et pertes dues aux réflexions. Il ne faudra pas s'attendre à ce que la longueur utile d'une fibre optique soit infinie.

La lumière se disperse

Le verre et ses équivalents sont des milieux dispersifs. La vitesse de propagation va varier en fonction de la longueur d'onde. Si l'on introduit une lumière qui n'est pas monochromatique, on va récupérer en sortie plusieurs lumières « différentes » et ça ne va pas aider à reconstituer le signal.

Au final...

Tous ces inconvénients vont imposer des limites d'utilisation:

- Une « bande passante » maximale. Si l'on envoie des impulsions lumineuses, elles seront récupérées avec une certaine distorsion et si cette distorsion devient trop grande, on ne pourra plus reconstituer l'information. Nous comprendrons mieux cet effet sur les illustrations qui suivent.

- Une longueur maximale. Il est assez compréhensible que, plus la fibre va être longue, plus ces perturbations vont être observées. Pour une performance attendue, il y aura une longueur maximale définie, en fonction des technologies utilisées.

Les parades

Il va falloir construire des fibres capable de limiter le plus possible ces problèmes.

La fibre multi mode

Dans cette famille, nous trouvons deux sous catégories:

La fibre à saut d'indice.

C'est la plus « ordinaire ». Le cœur a un relatif gros diamètre, par rapport à la longueur d'onde de la lumière (de l'ordre du µm dans l'infrarouge). Tous les inconvénients vus plus haut se manifestent ici. Observez l'allure de l'impulsion de sortie, comparée à celle de l'impulsion d'entrée. Ce sont bien entendu des informations non quantitatives.

La fibre à gradient d'indice

Ici, deux améliorations sont apportées:

- Le diamètre du cœur est de deux à quatre fois plus petit.

- Le cœur est constitué de couches successives, à indice de réfraction de plus en plus grand. Ainsi, un rayon lumineux qui ne suit pas l'axe central de la fibre est ramené « en douceur » dans le droit chemin.

Comme vous pouvez l'observer, les résultats sont déjà de meilleure qualité.

La fibre mono mode

C'est le «top». Le diamètre du cœur est très petit, les angles d'incidence le sont donc aussi. Les résultats sont excellents, mais, compte tenu de la faible section de cette fibre, seul la lumière laser est ici exploitable. Il n'y a pas de miracle, c'est la solution la meilleure, mais aussi la plus onéreuse.

Quelques questions habituelles

La fibre optique coûte-t-elle cher ?

Non. Par rapport au câble en cuivre, elle aurait même tendance à coûter moins cher, surtout avec l'envolée du prix des métaux. En revanche, la connectique et les convertisseurs d'énergie électrique/lumineuse et réciproquement à placer aux extrémités coûtent cher, très cher même, suivant les technologies mises en œuvre.

La fibre optique est-elle bidirectionnelle ?

Oui. Cependant, on ne l'utilise souvent que dans un seul sens, pour simplifier les convertisseurs placés aux extrémités. Si l'on souhaite exploiter une fibre optique dans les deux sens, il faudra:

- Utiliser des longueurs d'onde différentes pour chaque sens.

- Utiliser des extrémités capables de capter de la lumière pour la convertir en électricité ET émettre de la lumière en fonction d'un signal électrique. C'est réalisable, mais ça a un coût.

Peut-on passer plusieurs informations différentes dans la même fibre et les récupérer à l'autre bout intactes ?

Oui, il y a même deux méthodes pour le faire:

- Si l'on utilise plusieurs longueurs d'ondes lumineuses. Là aussi, il y a une incidence sur la complexité des équipements aux extrémités. C'est du multiplexage spatial, à rapprocher du « large bande » sur le cuivre ou la HF.

- On peut également faire du multiplexage temporel.

Ces techniques seront vues plus loin dans ce chapitre.

Quels sont les principaux avantages de la fibre optique ?

- La fibre optique est totalement insensible aux rayonnements électromagnétiques dans lesquels nous baignons.

- L'atténuation du signal est inférieure à celle d'un conducteur électrique et les distances couvertes sans nécessité d'installer des amplificateurs sont bien plus grandes.

- La bande passante est généralement bien supérieure à celle que l'on peut obtenir avec un câble électrique.

La fibre optique est-elle fragile ?

Pas particulièrement. C'est la connectique qui peut l'être. Le seul problème, c'est le rayon de courbure minimum qui la rend assez peu souple d'emploi pour les installations « volantes ».

Quelles performances peut-on en attendre ?

plusieurs centaines de Térabits par seconde, à l'heure où ces lignes sont remaniées:

By Aston UniversityJuly 16, 2024: –> Aston University researchers and their international team have set a new data transmission record of 402 terabits per second using standard optical fiber, potentially stabilizing broadband costs as demand surges.

Mais comment font-ils ?

Multiplexage temporel

Là encore, prenons un cas simple.

D'un côté, nous avons quatre lignes à faible débit A, B, C et D, disons, 640 Kbits/s. De l'autre côté, nous avons une fibre optique qui pourrait passer facilement 100 fois plus… Autrement dit, alors que la ligne A par exemple, va mettre une seconde à déverser 640 Kbits, la fibre optique va faire passer ces 640 Kbits en 1/100 de seconde, et va attendre 99/100 de seconde le paquet suivant en provenance de la ligne A.

Ici l'on va tout simplement utiliser un multiplexeur temporel, qui va accumuler des paquets de données provenant des lignes A, B, C et D et les passer séquentiellement sur la fibre optique.

Dit autrement, vous avez quatre petites routes, où les voitures roulent pare-chocs contre pare-chocs. Ces quatre routes débouchent sur une autoroute à 10 voies. Les routes sont saturées, mais l'autoroute peut encore accepter beaucoup d'autres voitures.

Ce type de multiplexage s'appelle TDM (Time Division Multiplexing).

Dans cette approche, nous utilisons une fibre optique avec une seule source lumineuse. C'est peut-être dommage, parce que cette fibre, à l'image d'un câble de cuivre, peut faire passer plusieurs fréquences (longueurs d'ondes), donc plusieurs couleurs.

Multiplexage spatial

Sitôt dit, sitôt fait. Nous allons utiliser plusieurs lasers de couleurs différentes. Ces faisceaux lasers pourront voyager dans la fibre et être récupérés individuellement à l'autre bout, grâce à de « simples » filtres optiques.

Une fibre optique peut facilement transporter des longueurs d'ondes comprises entre 1 530 nm et 1 565 nm, nous sommes dans l'infrarouge (l'illustration fait apparaître des couleurs pour la compréhension) et sur de la fibre mono mode. 35 nm d'écart, ça ne parait pas beaucoup. Oui, mais comme on sait séparer deux ondes lumineuses si la différence de longueur d'onde est de 0,8 nm et même 0,4 nm, alors, on peut passer dans la même fibre de 43 à 87 « lumières » différentes. Cette méthode s'appelle: DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing). Si l'on considère que l'on peut passer sans problèmes 2,5 Gbist/s sur chaque canal…

Avec cette méthode, il est même possible d'utiliser certains canaux dans un sens et d'autres canaux dans l'autre, ce qui permet de faire du « full duplex » avec une seule fibre.

Aspect physique

Les câbles contenant de la fibre optique prennent de multiples formes, suivant leur destination.

Les câbles d'infrastructure, tels que ceux qui constituent les aménagement urbains. L'âme centrale assure non seulement la résistance à l'étirement mais également le respect du rayon de courbure minimal. les nombreuses fibres permettent éventuellement d'assurer dans le même conduit du transport d'information pour plusieurs entités indépendantes les unes des autres, par exemple plusieurs fournisseurs d'accès.

Les câbles d'infrastructure, tels que ceux qui constituent les aménagement urbains. L'âme centrale assure non seulement la résistance à l'étirement mais également le respect du rayon de courbure minimal. les nombreuses fibres permettent éventuellement d'assurer dans le même conduit du transport d'information pour plusieurs entités indépendantes les unes des autres, par exemple plusieurs fournisseurs d'accès.

Le gainage extérieur assure la robustesse à l'écrasement.

À l'opposé, la jarretière permettant de raccorder la «box» à la boîte de terminal d′accès en fibre optique ne contient, du moins pour la Freebox, qu'une seule fibre monomode. Ce type de câble nettement plis fragile, nécessite d'être utilisé avec précautions, les protections contre l'écrasement, le pincement et la cassure ne sont pas vraiment présentes.

À l'opposé, la jarretière permettant de raccorder la «box» à la boîte de terminal d′accès en fibre optique ne contient, du moins pour la Freebox, qu'une seule fibre monomode. Ce type de câble nettement plis fragile, nécessite d'être utilisé avec précautions, les protections contre l'écrasement, le pincement et la cassure ne sont pas vraiment présentes.